Guten Tag!

ドイツでママ大学院生をやっているWebライターのあさひなペコです🐣

私は夕食の場でたまたまカッセル大学のWebサイトを見た時に、ドイツで歴史と公共という学問を見つけました。

最初は

歴史好きだし、Webライターの経験を活かせる!!

くらいのライトな気持ちだったんです。

そんな私が、公共史(Public History)と出会って、見える世界が変わっていきました。

今回は 「なぜ今、“公共史”が面白いのか」をテーマに、皆さんに公共史って楽しいんだよ!をご紹介したいと思います。

公共史という学びとの出会い

私は2024年の夏に入学しています。

その時は学問として「公共史」を学ぶことはなく、妊娠中ということもあり、可能な範囲で授業に参加し、ドイツでの学生生活を体験していました。

可能な範囲での参加、そして無期限での期末レポートを提出という感じで、そのまま7月に息子爆誕。

そして2024/25年の冬学期。

ついに受講することとなった「Einführungsmodul Master Geschichte und Öffentlichkeit(修士課程 歴史と公共 入門ゼミナール)」。

この入門ゼミを受けるまで、方法論もろくに知らず、正直

「パブリックな歴史ってどういうこと?」

と首をかしげてました。

ゼミが始まり、文献を読んだり参加者同士で話していったりしていくうちに、

「歴史を研究するだけじゃなく、社会とどうつながるか」

を考える分野だと知って、ぐっと心が動きました。

それまで学んできた「歴史」は、過去の出来事を追うもので、社会と直接つながる場面はあまりなかった。

でも「公共史」は、むしろ人と人のあいだに「歴史が生きている」感覚を教えてくれました。

ドイツでこの言葉に出会ってから、私は「公共史ってなんだろう?」という問いを持ち歩くようになっていきます。

それは「新しい学問」を超えて、「知る」と「生きる」をつなぐためのまなざしのように感じられました。

公共史とは「社会の中で生きる歴史」

公共史を簡単に言えば、歴史を社会と共有する学びです。

研究室の外で、どのように過去が語られ、受け取られ、記憶されていくのかを考える。

でも私が実感したのは、定義よりも空気のようなものでした。

展示や街の記念碑、ニュースの語り方。

そのどれにも「語る人」がいるという事実があるのです。

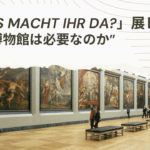

博物館と街の中で感じたこと

たとえば、博物館で展示の説明文を読むとき。

そこに書かれている言葉の選び方ひとつで、「この過去をどう見てほしいか」が伝わってきます。

また、街を歩いていて偶然出会う記念碑やプレート。

それを「誰がどんな思いで置いたのか」を想像すると、その瞬間にも、ひとつの公共史が立ち上がるんです。

そんな見方の変化もあり、私にとって公共史は、学問というより“まなざし”に近いものとなっています。

歴史の語り方に目を向けること。

そこにある意図や感情を受け取ること。

それがこの分野の面白さであり、いまの社会を考えるヒントにもなっていると感じています。

「なぜ今」公共史が面白いのか

公共史という言葉を知ってから、私はずっと考えています。

なぜ、この時代にこの分野が生まれ、広がっているのだろう?

その答えは、私たちが「語り」とどう向き合うかにある気がしています。

語りがあふれる時代に

いま、誰もがSNSで歴史を語り、AIが記録を要約し、ニュースやドラマが過去を再解釈していく。

語りがあふれる社会では、

「何を事実とし、どんな言葉で語るのか」

という選択が、これまで以上に大切になっているように感じます。

公共史の面白さは、過去を扱いながら、その裏にある語り手の存在を意識させてくれるところにある。

歴史を語ることは、過去を整理するだけでなく、「いまを生きる私たち」の姿を映し出す行為でもあるのでしょう。

過去を語ることは未来を考えること

過去を語るというのは、「どんな世界を未来に残したいか」を考えることでもあります。

語りの形が変わり続ける今だからこそ、公共史のまなざしが問われているように感じます。

記憶をどう残すか、

誰が語るか、

何を語らないか。

そうした選択の一つひとつに、社会の多様な声が反映されていく。

私はそこに、学問を越えた希望のようなものを感じています。

学びと日常をつなぐ「共有」という試み

授業で公共史を学ぶことと、日常の中でその感覚を見つけること。

その両方を行き来する時間が、私にとっての「学び」になっています。

ここでは、公共史が日常のどんな場面に潜んでいるのかを、考えてみたいと思います。

小さな展示と個人的な記憶

たとえば、地域の小さな博物館や学校の展示。

そこには専門家ではない人たちが語る“身近な歴史”があります。

その声に耳を澄ませると、「歴史は誰のものなのか」という問いが、ふと浮かび上がるようです。

学問というより「対話」のかたち

公共史を学んでから、私は「過去を語る」ということが「昔を懐かしむ」ことではなくなりました。

むしろ、「いまを生きる人たちと対話する」ことに近いのではないでしょうか。

学問と日常のあいだにある「共有」のかたち。

そこに、公共史の本当の面白さがあると感じています。

ZINEと講義、そして「語ること」のこれから

大学での研究や授業、そしてZINEづくり。

それらを通して、私は「語ること」の可能性、そして限界を探しています。

学問が社会に開かれるとき、何が起こるのか──

その実験を、いままさに続けているところです。

デジタルZINEという実験の場

私にとってデジタルZINE『知の旅便り』は、同人誌というだけではなく、学問と日常をつなぐ実験の場です。

授業で学んだ理論や、街で見た展示、誰かとの会話で生まれた小さな問い。

それらを「論文」でも「日記」でもないかたちで言葉にしてみる。

その試みの中で、「語ること」の新しいかたちを探しています。

たとえば、0号では「考える」ことや「公共史」をめぐって、「学ぶってどういうこと?」をテーマにまとめました。

メールマガジン『知の旅便り from Kassel』の登録特典として、無料で読める小冊子になっているので、最初の1冊としてちょっと覗いてみてもらえたら嬉しいです📬

語りの橋をつくるということ

公共史を学ぶというのは、過去といまをつなぐ「橋」のつくり方を学ぶことでもあるように感じています。

そしてその橋は、研究者だけのものではなく、誰もが渡れる小さな橋であってほしい。

だから私は授業や育児の合間、時間の許す限り「語ること」と「聞くこと」のあいだを行き来しています。

【おわりに】「語る」という行為を、もう一度信じてみる

もしかしたら、公共史の面白さって、「語る」という行為をもう一度信じてみることなのかもしれません。

誰かの言葉に耳を傾け、自分の言葉を少しずつ磨いて、過去と未来のあいだに橋をかけていく。

このブログでは、そんな「歴史を語る」試みを、少しずつ言葉にしています。

もし興味があれば、ZINE『知の旅便り』の0号(無料版)ものぞいてみてください。

以下より詳細が確認できます👇

そこではもう少しゆっくりと、「公共史」というまなざしをめぐる旅を続けています。