【ドイツ大学院のアーカイブ実習】“Ad fontes”ゼミで学んだ「史料を読む力」とは?

\ この記事を共有 /

【ドイツ大学院のアーカイブ実習】“Ad fontes”ゼミで学んだ「史料...

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

こんにちは!ドイツでママ大学院生をやっているWebライターのあさひなペコです🐣

今回は、カッセル大学修士課程の2025年夏学期ゼミ「Ad fontes. Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken und Archiven(図書館とアーカイブで学ぶ実践的研究)」に参加したときの体験をまとめます。

「原典へ(Ad fontes)」というタイトルからして、いかにも硬派な研究ゼミっぽいですが、実際はすごく“人間味のある”学びでした。

さっそく行きましょう!

ゼミ概要:「Ad fontes」とは何を学ぶ授業?

このゼミは、史料と向き合う研究の“現場感覚”を身につけるための入門講座。

今回の授業のタイトルにもなっている「Ad fontes」という言葉は、ラテン語で“源泉へ戻れ”という意味。

歴史を学ぶうえでの「原点回帰」をテーマにしたこの授業は、まさに“研究の源”をたどる旅でした。

授業では、古いFindbuch(所蔵目録)の扱い方から始まり、デジタル版アーカイブ ORKA(Onlinearchiv der Landesbibliothek Kassel) を使った演習まで。

手で“読む”作業と、デジタルで“探す”作業を行き来する感覚がとても新鮮だったのも覚えています。

図書館や古文書館は“知識の倉庫”じゃなくて、“発見の現場”なんですよ!

担当の先生は研究者のたまご

担当の先生はシュミット先生。

彼女は美術系の修士を修めた後に、歴史系で博士課程を学ぶWissenschaftliche Mitarbeiterin(科学助手)さん!

「Duzen(友だち関係)でいいわよ!」

と言ってくれるうえに、私にBüschel先生のゼミをおススメしてくれるという神がかった先生なんだけども、とても厳しい(笑)

でも、最後まで

「あなたはドイツ語のできる日本人として誰にも負けない利点がある!」

「あなたならできるわ!やってみて!」

と励ましてくれたのが本当に嬉しかったです。

【授業総括】ゼミで身につく3つのスキル

今回のゼミを通して身についたのは、「歴史資料を探し・読み・伝える」力でした。

- 史料リサーチの基礎

- 古文書(Kurrent文字)を読むスキル

- デジタル・アーカイブ活用力

この3つの“読む力”は、今後どんなテーマを研究するにもベースになるスキルだと思います。

詳しくご紹介します!

1.史料リサーチの基礎

アーカイブや図書館をどう使い、どんな手順で資料を探すか。

研究計画書(Exposé)や旅費申請(Reisekostenantrag)も、ドイツの大学院で研究するなら必須スキル!

これを授業の時間で仕上げて、周りと発表・共有をしていきました。

これから修士・博士課程を希望する生徒にとって、基礎知識大放出の内容で、ドイツの大学院、なんでも実践主義!

2. 古文書(Kurrent文字)を読むスキル

歴史学では“読む”こと自体が研究の第一歩。KurrentやSütterlinなど、古ドイツ筆記体を読む力は、アーカイブ調査の基礎体力になります。

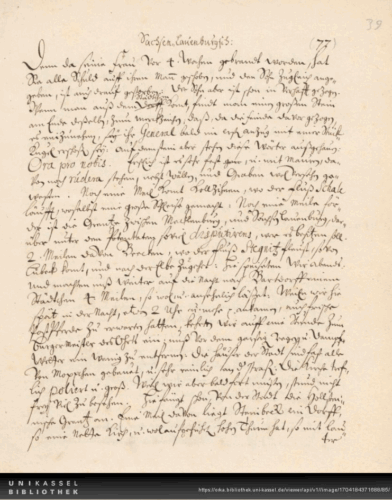

ここで初めて、17世紀のデジタル手稿『Reisejourunal』を実際に手に取り、Kurrent文字(古ドイツ筆記体)を読む練習をしました。

『Reisejournal』とは、17世紀末のドイツの神学者ヨハン・ペーター・ベッカーによる旅の記録のこと。

手書きの自筆原稿がカッセル大学のオンラインアーカイブ(ORKA)に残されており、今回の授業では実際にその一部を“解読”する演習を行いました。

ちなみに、この旅行記は全部“Kurrent(クレント)”と呼ばれる古い筆記体で書かれています。

これがもう、まるで暗号。

ドイツ人の学生でも読めない文字で、最初は“うにょうにょ線”にしか見えませんでした(笑)。

KurrentとかSütterlingっていうドイツの昔の文字は、カール・ルードルフの研究でも大切なスキルなので張り切ったものの、想像以上に難しく、最初は一文字も読めず撃沈でした😇

でも、先生も他の学生も「最初は誰でも読めないから大丈夫!」と笑ってくれて、そこから少しずつ、先生の助けを借りながら“読む”という行為が変わっていきました。

あとは、当時近所に住むおじいちゃんや、Kurrent解読に興味深々の義妹の助けで、無事に課題が完了しました(´;ω;`)

3.デジタル・アーカイブ活用力

このゼミのハイライトは、Murhardsche Bibliothek(ムルハルト市立図書館)でのORKAチームとの共同実習。

ORKA(Onlinearchiv der Landesbibliothek Kassel)はカッセル大学が運営するデジタル版アーカイブ。

実際にオンラインシステムを触って、あーでもない、こーでもないを繰り返しつつ、最後は本物の『Reisejourunal』を見せていただくという大変貴重な機会にも恵まれました。

それだけではなく、edition humboldt digitalなど研究機関が実践するオンラインでのデジタル資料の活用を通じて、「アナログとデジタルの狭間で研究する力」を学びました。

ここに掲載しているedition humbort digitalについて、15分程度のプレゼンテーションを行いました!息子から風邪をもらっていたタイミングで、周囲に配慮しながら頑張って発表しました😅

偶然の出会いが研究計画書の演習内容を変える

この授業では、“Zufallsfunde(偶然の発見)”というキーワードが何度も登場しました。

史料を探していて、思いがけず出会った一文が研究テーマを変える——そんな瞬間が、歴史学の醍醐味なんです。

私にとっての“Zufallsfund”が、次の項目で出てくる『Reisejournal』に出てくる「Horbius」という言葉でした。

ペコ「Horbius」に出会う

ある日、私は17世紀の旅行記『Reisejournal』の一節で、この印象的な言葉に出会いました。

「Ah Horbius, bist du tot?(ホルビウス、君は死んだのか?)」

最初は、単なる埋葬参列者の感情的な叫びだと思っていました。

日本のお葬式だと、感情的というよりは悲しみをこらえたり、静かに泣いたりすることが多いと思います。

でも調べてみると、“Horbius”とはヨハン・ハインリヒ・ホルプ(Johann Heinrich Horb)という実在の神学者で、当時のピエティズム(敬虔主義)論争の中心人物だったんです。

感情の声から“宗教的言説”へ

この一文をめぐる分析を進めるうちに、私は「感情の記録」ではなく「信仰をめぐる言葉」としての意味に気づきました。

Beckerがこの言葉をどう“演出”したのか——それを探る過程は、まさに“感情のアーカイブ”を読む作業。

異文化としての“悲しみの表現”

日本人として一番驚いたのは、悲しみの表現があまりに率直だったこと。

「Ah Horbius!」と叫ぶ感情の激しさが、当時の宗教的世界観や共同体の在り方に直結しているのがわかってきました。

この体験を通して、私は「感情も文化の産物である」という視点を実感。

史料を読むとは、文字を読むだけでなく、その時代の“感じ方”を読むことでもあるんだと思いました。

学んだこと:「読む」とは“問いを持つ”こと

史料を読むということは、過去を確定させることではなく、問いを更新していくこと。

読めない文字に立ち止まる時間こそ、歴史を考える一番人間的な瞬間かもしれません。

「歴史は、“知らない”を出発点にできる学問だ」

このゼミを通して、私はその意味をようやく腑に落とせた気がします。

【おわりに】Ad FontesはZINEへも続く

この経験をもとに、ZINEを制作予定です📖

史料に潜む“感情の声”をたどりながら、「読む」という行為の奥にある思考の旅を綴れたらなと思います!

最後まで読んでくれてありがとダンケ!

あさひなペコ