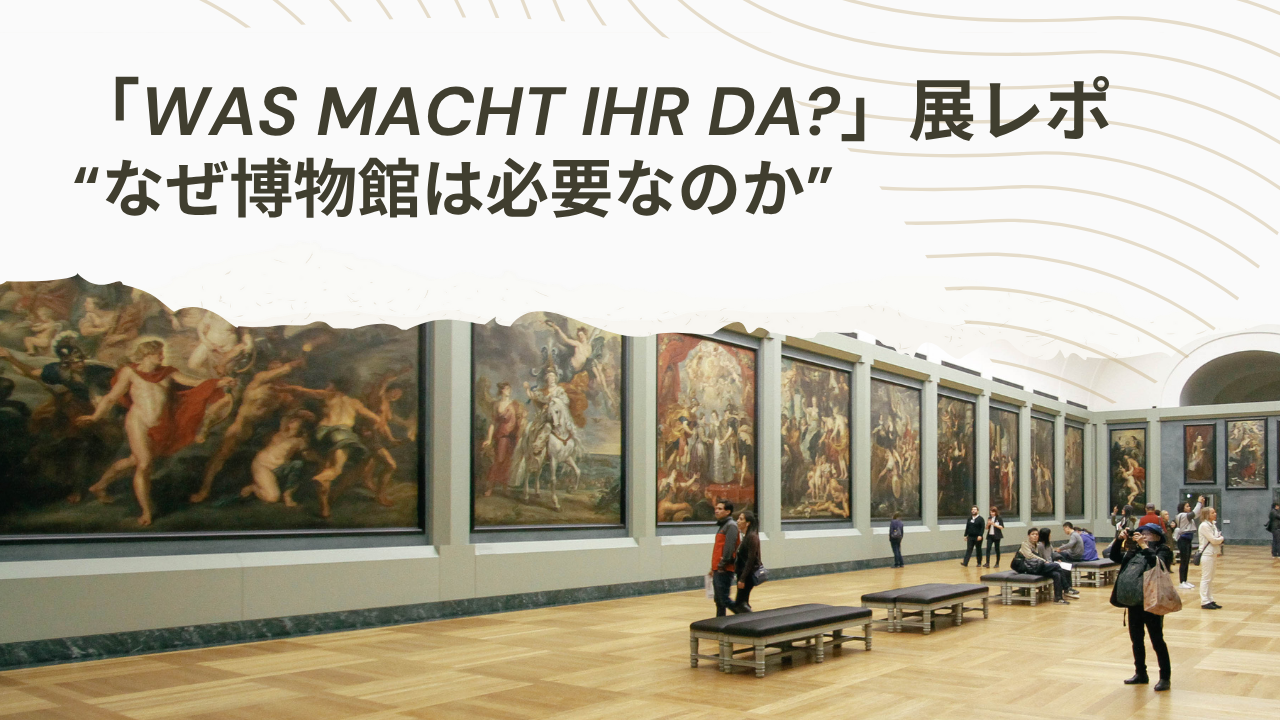

『Was macht ihr da?』展レポ|Neue Galerieが問いかける“なぜ博物館は必要なのか”

\ この記事を共有 /

『Was macht ihr da?』展レポ|Neue Galerieが...

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

Guten Tag!

ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣

この夏から秋にかけて、カッセルのNeue Galerie(ノイエ・ギャラリー)で開催されていた特別展

「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.(君たち、そこで何をしているの? ─ なぜ博物館が大切なのか)」

を観てきました。

……いや、「観てきた」というより、3回+これから4回目に行く予定です(笑)

というのも、この展示タイトル、私が去年受けたゼミの名前とまったく同じなんです!

「Was macht Ihr da? – Ausstellungswesen in der Praxis(展示業務って何をするの?)」

展示とは何か、展示で“語る”とはどういうことか、という問いから始まったあの夏学期。

その授業と同じタイトルが、街のギャラリーのポスターに現れた瞬間、「これは行くしかない!」と、あの時に感じた気持ちがよみがえりました。

ということで、カッセル移住後3本指に入る神特別展「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.」について今回はご紹介したいと思います!!

展示の裏側を“展示する”という発想

展示の舞台「Neue Galerie」

展示「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.」の主催はHessen Kassel Heritage(ヘッセン・カッセル財団)。

このブログでも登場した以下のゼミの担当講師、スプリッター先生も勤務しています。

ICOMの5つの機能をテーマにした展示

特別展「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.」はICOM(国際博物館会議)が定義する5つのミュージアム機能をテーマにした、とてもユニークな企画でした。

ICOMの定義をご紹介すると、以下の通り。

- Sammeln(収集)

- Bewahren(保存)

- Forschen(研究)

- Interpretieren(解釈)

- Ausstellen(展示)

つまり、展示そのものが「展示とは何か?」を問う構造になっている。

いわば、“展示を展示する展示”って感じです。字面がスゴイ(笑)

展示のハイライト

展示室には、古代エジプトから現代アートまで、時代もジャンルもばらばらのオブジェクトが並んでいました!

ロブスターの手の形をした壺、ヨーゼフ・ボイスの作品、そして日本の昔話「浦島太郎」を模した有田焼まで。

まるで「博物館」という語りの舞台そのものが、さまざまな時代と文化の声でざわめいているようでした。

ここからは、覚えてる範囲での展示ハイライトをご紹介します。

有田焼が語る“翻訳の物語”

その有田焼のそばには、一冊の本「浦島太郎」が置かれていました。

しかも読める!!!!

誰かが語り、誰かが焼き、そして今、私がそれを見つめている。

物語が器に宿り、国境を越えて再び語られていく。

今下書中のZINEで書いた“展示は翻訳である”という言葉を、私は思い出していました。

ロブスターの壺が語る“沈黙の声”

そして、忘れられないのがロブスターの手のような形をした壺。

以前受講した壺ゼミでこの作品を前にしたとき、スプリッター先生が

「3Dスキャンで内部を見ようとしても、像はいつも少しぼやける(unscharf)」

と話していたのを思い出しました。

見ようとすればするほど、見えなくなる。

その“曖昧さ”こそが、展示の詩的な余白なのかもしれません。

先生はさらに「Eros(愛)と死のあわいにあるもの」と語っていて、その声を思い出しながら、私は“展示が沈黙によって語る”ということを改めて実感しました。

彫像が教えてくれた“展示の倫理”

さらに驚いたのが、展示の一角で流れていたインタビュー映像。

そこにはまさかのスプリッター先生が登場し、フレデリチアヌムの屋根に飾られている彫像について語っていました。

屋根の上の彫刻なんて正直、興味がなければスルーするポイントですよね。

彫像の意味や素材、保存方法などなど。

そんな話を聞いて、改めて過去からの遺産の見方が変わりました。

行くたびに「Was macht ihr da?」という問いが返ってくる

特別展「Was macht ihr da? Warum Museum wichtig ist.」に3回通っても飽きなかった理由は、

Was macht ihr da?(あなたたち博物館・美術館は、そこで何をしているの?)

この問いがずっと開かれたままだからだと思います。

展示の中で問われているのは、学芸員や研究者だけじゃなく、実は見に来た“私たち”自身なのではないかと思うのです。

展示を“見る”という見学者が何気なく行う行為も、すでに関係を結ぶことなのかもしれない。

そう思いました。

おわりに

展示とは、過去を並べることではなく、問いを並べること。

つまり、“Was macht ihr da?” という問いは、展示の中からではなく、自分の内側から返ってくるのではないでしょうか。

初回の訪問はゼミでひとつの展示について。

2度目の展示はじっくり一人で。

3度目の訪問では、一緒に行った友人と自然に会話が生まれました。

「この壺、どうして赤いんだろう?」

「ここにある彫像はホンモノ?レプリカ?」

そんなやりとりの中にも、展示が生み出した“公共の時間”がありました。

もしかすると博物館や美術館で「展示を見るという時間」こそが、公共の場をつくっているのかもしれません。

そして私は、4回目の訪問に行く予定です。

最終日、スプリッター先生のギャラリートークで「展示は何を成し遂げたのか」で、もしかしたらちょっとした答えを見つけられそうな気がしました。

いつか、この体験をもとにZINEで“問いを展示する”試みを書いてみようと思います。

最後まで読んでくれてありがとダンケ!

あさひなペコ