カッセル近郊ベルレプシュ城でのPublic History(公共史)体験記

\ この記事を共有 /

カッセル近郊ベルレプシュ城でのPublic History(公共史)体験...

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

Guten Tag!

ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣

先日、家族で中世の古城ツアーに参加してきました。

……といっても「観光しました〜!」という話ではなく、まさかの場所で「Public History(公共史)」の真髄を感じてしまった、というお話です。

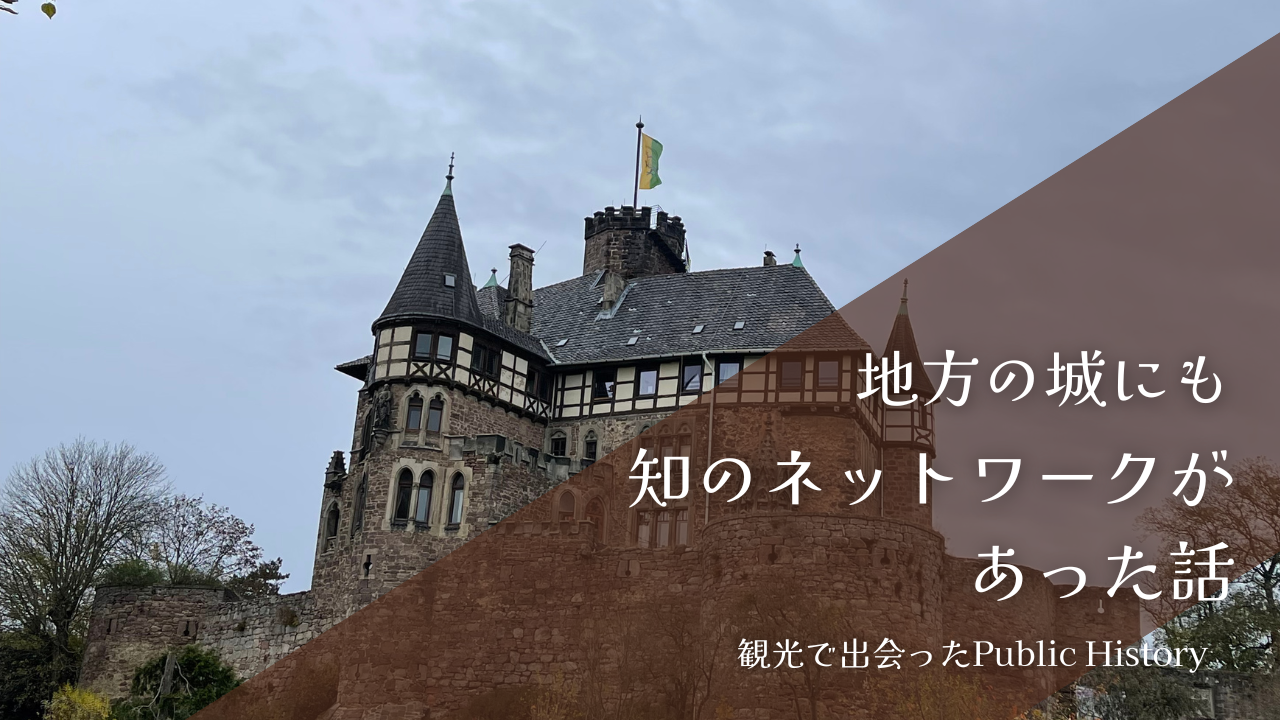

ヴェラ川沿いのベルレプシュ城(Schloss Berlepsch)について

今回訪れたのは、カッセルから車で約1時間ほどの場所にあるベルレプシュ城(Schloss Berlepsch)。

14世紀にハンス・フォン・ベルレプシュによって築かれ、その後19世紀にネオゴシック様式で改装された城です。

歴史と公共(Public History)的においしいポイント

ベルレプシュ城のポイントを見て私は、観光地というより、語りの現場じゃないか!!とも思いました。

- 19世紀の庭園は、カッセルのヴィルヘルムスヘーエ城の庭師による設計。

- 一族の系譜には、科学者アレクサンダー・フォン・フンボルトとの交流をもつ人物も。

- 現在も子孫が居住しつつ、見学・イベント・宿泊など「生きた文化遺産」として公開中。

実際に訪問した日には、中世オタクの結婚式に遭遇しました!コスプレパーティーみたいで楽しい!隠居コスプレイヤー、大興奮!(笑)

さらに、案内してくれたガイドさんも中世のコスプレで登場!

ガチすぎる……。

そんなガチ勢の案内人の一言一句に「過去をどう伝えるか」という問いが、にじんでいました。

古城で出会った「カッセルの庭師」とのつながり

ガイドさんは、当時の戦争や領地の話をまるでドラマのように語ってくれる、とても熱のある方でした。

今は無き庭園が「語る」もうひとつの物語

中でも耳が止まったのはこの一言。

「この庭園を造ったのは、カッセルのヴィルヘルムスヘーエ城で働いていた庭師たちなんですよ。」

思わず主人と顔を見合わせて、「えっ」と声が出ました。

カッセルに住んでいる私にとって、あの世界遺産の庭園は“日常の風景”。

なんなら授業でしょっちゅうお邪魔していました。

でもその庭師たちが、何百年も前に別の土地の城を整えていたなんて、信じられませんでした。

「地方」は孤立していなかった

ガイドさんの説明によると、この城の庭園は19世紀に再整備された際、カッセルのヴィルヘルムスヘーエ城の庭師たちが設計を担当したそうです。

つまり、あの壮麗なヘルクレス像の丘を手がけた職人たちが、ここ、ヴェラ川沿いの小さな丘にも足を運んでいたということ。

城の一角には、当時のテラスや小道、水路の跡が今も残っています。

ガイドさんによると、石が太陽の熱をためて冬でも果樹が育つように設計されていたそう。

まるで「プロの知恵が移植された庭」のようですよね。

カッセルの庭師たちの工夫が、この丘にも息づいているように感じました。

地図では離れて見えるこの地域も、実は人の往来と労働の連鎖でしっかり結ばれている。

地方の城の石壁の中にも、カッセルの文化圏が息づいているのかもしれません。

いまの地方と重なる風景

思えば、いまの地方、とくに日本は、逆にそのつながりの糸を失いつつあります。

人口減少で交通網は縮み、文化施設も統廃合され、“中心”と“周縁”の距離は、数字以上に広がっている。

だからこそ、この城に残る往時のネットワークが、どこかまぶしく見えました。

過去の遺構ではなく、**「人が行き交っていた証」**としての風景。

この静かな丘の上で、私は“地方をひらく”という言葉の意味を、少しだけ考え直していました。

フンボルトの名が出てきた瞬間

さらに驚いたのは、ガイドさんが何気なく言ったこの言葉。

「この城の伯爵は、アレクサンダー・フォン・フンボルトとも親交があったそうです。」

大学のゼミで『edition humboldt digital』を発表した私は、思わず「え、ここでも!?」と心の中で叫びました(笑)

『edition humboldt digital』については、以下で確認できます👇

万物の“連関”が、地方の城にも

フンボルトは、世界を「万物の連関(Zusammenhang)」として見ていたそうです。

自然現象をバラバラに分析するのではなく、地形・気候・植物・人の営みまでをひとつの呼吸として捉える。

その考え方を、私はまさか古城ツアーのガイドの語りから感じ取るとは思ってもみませんでした。

ガイドさんは、戦争や建築だけでなく、

「この地形だからこそ城が建てられた」

「風の通り方まで計算されていた」

と、環境と人の知恵の関係を何度も強調して語っていたのです。

つまり彼の語りそのものが、“自然と人間の共働”を描くフンボルト的な世界観になっていた。

研究者ではなく、土地に根ざした語り手が同じように「関係としての歴史」を語っている。

学問は大学の中だけで完結しない。

その思想が、こんなふうに地域の口伝や観光の語りにまで染み出している。

そのことを、私はまざまざと体感しました。

ガイドは“歴史の語り手”だった

ツアーの途中、ガイドさんが笑いながらこう言いました。

「Burgen zur damaligen Zeit hat man meistens gerochen, bevor man sie gesehen hat.

(当時の城は“見る前に匂いでわかった”んですよ)」

「見える前に、匂いでわかった」

……?(‘ω’)

何を言っているか一瞬わからなかったけど、中世のコスプレをしたガイドさんが言うと、たちまち中世の空気が立ち上がるパワーワード。

今思えば、それは説明ではなく、語りによる再現じゃないかと気が付いたのでした。

語ることで、過去は生き返る

ガイドの声、参加者の笑いや「ほー」という感嘆の声、そして雨や石の冷たさ。

その場で生まれる“体験としての歴史”こそ、Public Historyの原点かもしれません。

研究室の外に広がる「公共の語り」が、いま目の前で再生されているように感じました。

小さな城が見せてくれた“知の連関”

このツアーを通して感じたのは、歴史や知の実践は決して“中心”だけのものではないということ。

地方の小さな城にも、庭師や学者、旅人、ガイドたちの語りを通じて「知の連関(Zusammenhang)」が息づいている。

学問は机上だけでなく、都市の外にもあるんだなと改めて感じた瞬間でした。

観光が”知の旅”になる瞬間

そして「観光」という何気なく行う行為。

それ自体も、ふとした語りの中で“知の旅”に変わる。

そんな瞬間に立ち会えた瞬間でもありました。

この古城ツアーは、まさにその象徴と言ってもいいでしょう。

【おわりに】Public Historyは“つながりの瞬間”に生まれる

フンボルトが見た自然の連関。

カッセルの庭師が築いた風景。

そして今日ガイドが語った物語。

この3つの時間が重なったとき、私はふと、

「公共史、Public Historyって、こういうことかもしれない」

と思いました。

過去は“保存される”だけじゃなく、語られることで、今に語り継がれている。

そしてその“語り”の舞台であるベルレプシュ城も、いまも子孫が暮らしながら、見学やイベントを受け入れています。

結婚式や映画撮影、地元の学校行事など、城は“遺跡”ではなく生きた文化の場として息づいている。

ガイドの声と、そこに集う人々の笑い声。

その重なりの中に、過去と現在が静かに共存しているのを感じました。

ガイドの声に耳を澄ませながら、私はベビーカーを押して通うカッセルの坂道を思い出していました。

学びも育児も、日々の風景も、ぜんぶ誰かとの「語りの中」で生まれている。

だからこれからも、歴史を“聞く”ことから始めたいなと思いました^^

あの日の古城のように、語りが人と人を結ぶ瞬間を、見逃さずにいたいと思います。

最後まで読んでくれてありがとダンケ!

あさひなペコ