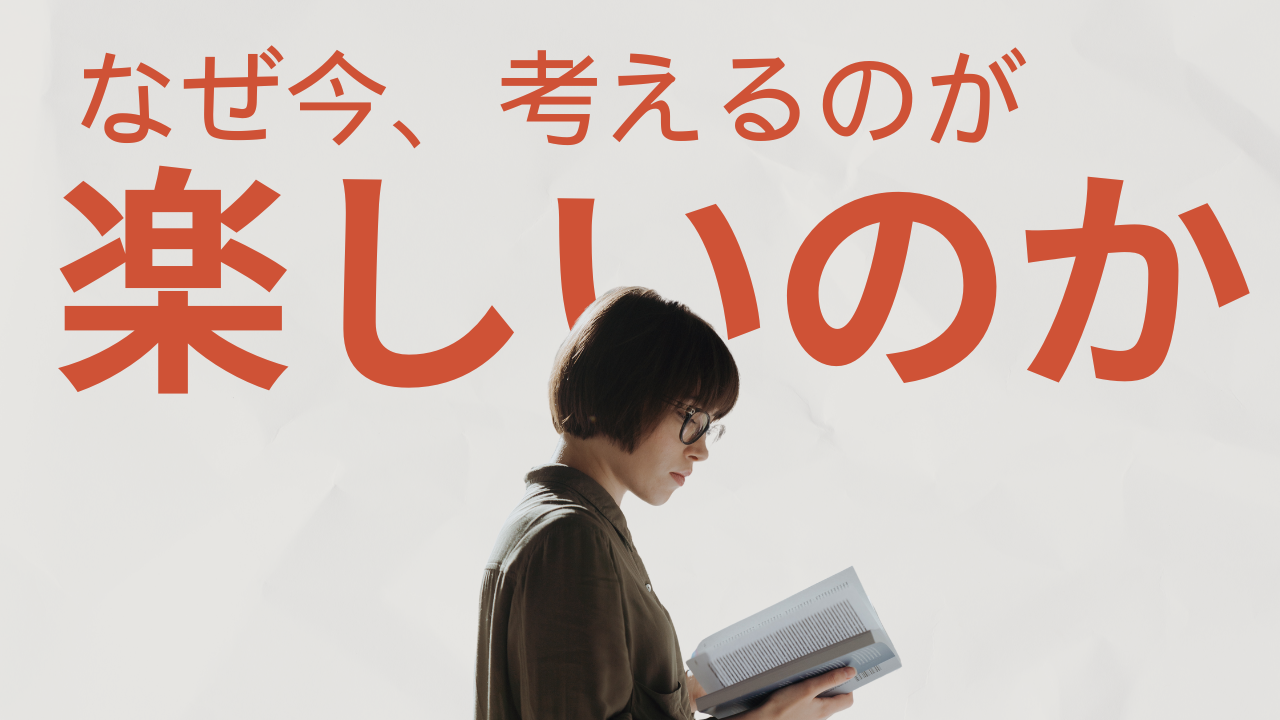

なぜ今、考えるのが楽しいのか|考えるって、案外楽しいっていう話

\ この記事を共有 /

なぜ今、考えるのが楽しいのか|考えるって、案外楽しいっていう話

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

Guten Tag!

ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣

最近、「考えること」って案外おもしろいかもしれない、と思う瞬間が増えました\( ‘ω’)/

たとえば大学のゼミで議論が脱線して、誰かがふと

「でもそれって、誰が主語になるかで全然違うよね」

と言ったとき。

その一言で、頭の中でぱっと何か新しい価値観が生まれることがあります。

誰かの問いが、別の誰かの問いに重なって、今まで学んできた「世界」が少し揺れる。

あの瞬間のちょっとしたドキドキ感が、良いんですよね!(笑)

ということで、今回はペコ新コンセプトの合言葉「考えること」について、私なりの視点を書いてみたいと思います!

「考えること」は誰のための行為なのか

カッセル大学院に通い始めて1年。

私が現状(2025年11月時点ね)で行きついたのは、「考える」って、一見ひとりでやることのように見えるけれど、実はいつも誰かの言葉から始まっている気がしています。

最初の問いを投げてくれるのは、歴史の方法論でも、歴史上で何が起こったのかという事実ではなくて、案外、それをテーマにした雑談の中の何気ない一言だったりして。

そんな出来事から、私の“考える”楽しさは始まったといえます。

きっかけは、ゼミの雑談から

大学院で学んでいると、「考える」はつい“課題”のように感じてしまいます。

でも、ゼミで発生する雑談、誰かが体験した話のように、偶然生まれる問いの方がずっと記憶に残っています。

その問いをもとに、自分の生活圏内で例えられることはないのか?

そんなことを経験してきたこともあり、考えるとは、正解を探すことではなく、誰かの問いをいったん受け取り、考えたうえで自分の言葉で返していく往復運動なのかもしれないな、と感じています。

問いが重なる瞬間のドキドキ

誰かの言葉に自分の経験が重なったとき、自分の“思考”は突然、他人事ではなくなる気もしています。

その瞬間に感じるのは、むしろ楽しさに近い感覚。

「理解」よりも「共鳴」に近い。

例えば、2025年夏学期に受講したポストコロニアリズム理論。

この授業では、初めて触れる理論がめちゃくちゃ難しかったんですけど、自分の実生活や体験談に例えたことで、より深く理解できたし、自分の経験や

「あ、この人(=平沢師匠)の音楽当てはまりそうじゃない?」

が上手く結びつきました。

私はその結びつきを味わいたくて、どんどん学びを続けている気がします。

「公共史」という学びが教えてくれたこと

カッセル大学院で学び始めたころ、「歴史を学ぶ」って何をすることなんだろう?とよく考えていたものです。

そして「公共史」という分野に2024/25年冬学期に本格的に出会ったことで、ようやく「過去を知る」ことの先にある、もう1つの意味が見えてきたように思います。

歴史を誰かに「共有する」こと

私はカッセル大学で歴史だけでなく、「公共史(Public History)」というものを学んでいます。

ざっくり言えば、“歴史をどう共有するか”を考える学問。

過去の出来事を正しく伝えるだけではなく、「誰が、どんな語り方で、どの場所で語るのか」に注目するというものです。

その視点を持つだけで、歴史は急に“今の話”になるんです。

過去を語ることは「いま」を生きること

実際に博物館や図書館などの現場に出てみると、過去を扱うことは、未来をつくることとほとんど同じだと思うようになりました。

展示や記録を通して、他者の声を受け取り、それをいまの社会にどう響かせるか。

公共史とは、静かな対話の連続なのかもしれません。

カッセルの博物館で見つけた「考える場」

理論や授業の中だけでは見えなかった「考えることの現場」を、私はカッセルという街の博物館で体験しています。

そこでは、展示物そのものが「考えるとは何か」を問いかけてきたといってもいいでしょう。

1つの壺が問いを返してくる

ドイツ・カッセルの博物館で、古いギリシャの壺の前に立ち止まったときのこと。

「この絵は、誰の声を伝えているんだろう」

と思った瞬間、その問いが自分に返ってきたようでした。

「見る」という行為は受け身のようでいて、実はその場に関わることでもある。

考えることもまた、そんな「関わり」の形の1つです。

「見る」という参加

考えることは、何かを評価することではなく、すでにそこにある問いに「参加」することなのだと、展示を見ながら、私は気づきました。

他人の言葉に耳を澄ませながら、自分の思考を少しずつ紡いでいく。

その静かな時間が、博物館の中に確かに存在しています。

考えることは、小さな旅のよう

ドイツでの生活、ゼミの議論、ZINEづくり。

どれも根っこにあるのは「考える」という行為です。

それは特別な知識ではなく、日常の中で少し立ち止まることから始まる。

ここから先は、私なりの“考える旅”の形を少しだけ紹介したいと思います。

日常の中の「ん?」から始まる

「考える」という行為は、難しい理屈の積み上げではなく、日常の中のちょっとした違和感から始まると思います。

ニュースの一文、友人との会話、散歩の途中のポスター。

その小さな「ん?」を放っておかずに立ち止まるだけで、思考はもう旅を始めているのではないでしょうか。

思考はひとりではできない

誰かに話したり、ノートに書いたり、期末レポートやレポート発表を準備したり、ZINEをつくったり。

考えることは、いつも誰かとの関係の中で続いていく。

だからこそ、思考には温度があるようです。

自分の言葉が誰かの問いを引き受け、また返していく。

その循環が、今私にとっての「公共」だと思います。

ZINEというもう1つの旅路へ

このブログでは、そんな“考える時間”を少しずつ言葉にしています。

ZINE『知の旅便り』では、もう少しゆっくりと、デジタルのドキュメント上で問いをめぐらせています。

いつかは、ちゃんとした同人誌として頒布もできたらいいな。

もしかしたら、“考えること”そのものが、いまを生きるためのいちばん身近な冒険なのかもしれません。

最後まで読んでくれてありがとダンケ!

あさひなペコ