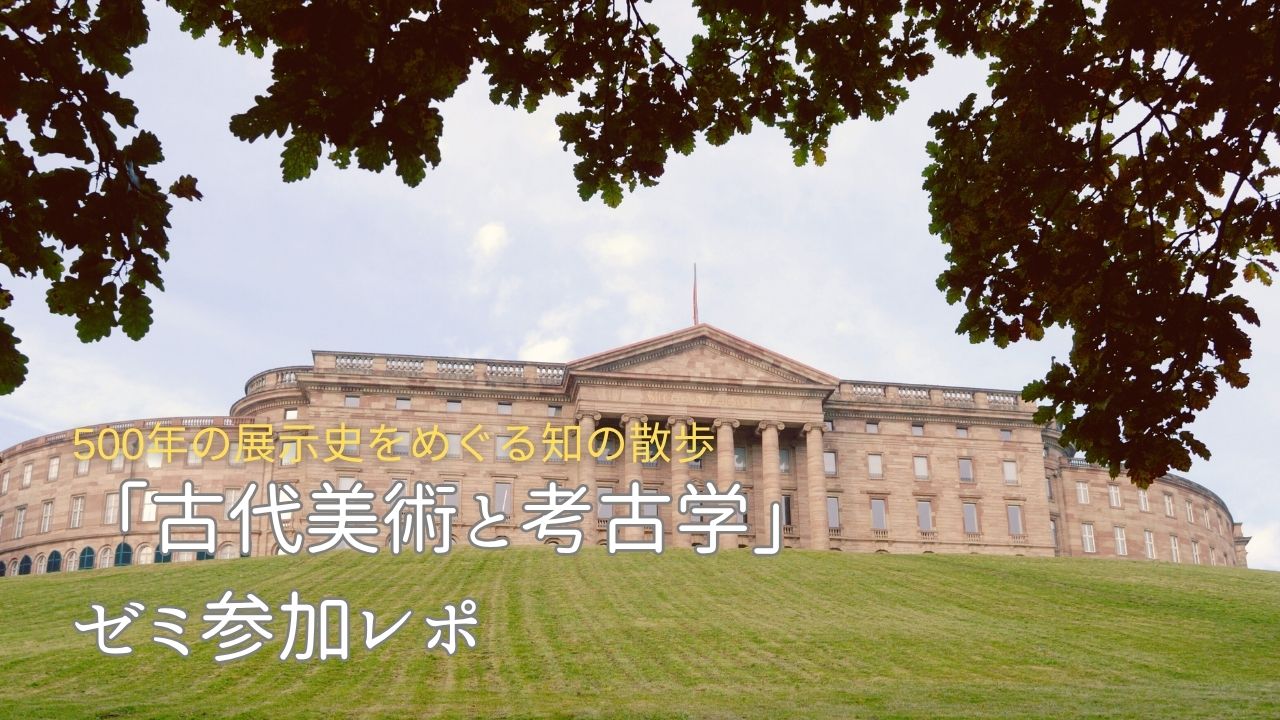

【500年の展示史をめぐる知の散歩】「古代美術と考古学」ゼミに参加してみた

\ この記事を共有 /

【500年の展示史をめぐる知の散歩】「古代美術と考古学」ゼミに参加してみ...

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

※当ブログではアフィリエイト・Google AdSenseによる広告を掲載しています※

Guten Tag!

ドイツでママ大学院生をやっているあさひなペコです🐣

カッセル大学の2024年夏学期ゼミ「Antike Kunst und Archäologie in Kasseler Museen: Vermittlungskonzepte aus fünf Jahrhunderten(カッセルの美術館における古代美術と考古学 ─ 五世紀にわたる展示と教育のコンセプト)」

タイトルを見た瞬間、「これは学ぶしかない!」と直感しました。

このゼミの前に受けた「Was macht Ihr da? – Ausstellungswesen in der Praxis(展示業務って何をするの?)」 との連動もあり、実際に美術館職員が授業を行う という点に惹かれました。

“展示の裏側”を学べるなんて行くしかない! と、産休前の身体を抱えつつも迷わず申し込みました。

いま思えば、あのときの直感が、私の「Public Historyの軸」を決めた気がします。

展示の「物語」をたどる授業

授業はSchloss Wilhelmshöhe(ヴィルヘルムスヘーエ城)とHessisches Landesmuseum Kassel(ヘッセン州立博物館)を交互にめぐるスタイルでした。

1688年のアテネからの大理石レリーフ収集、1779年のMuseum Fridericianum創設、そして現代のデジタル展示に至るまで──500年にわたる展示文化史 を、文字通り実際に歩きながら学びます。

実際の展示室に入るたびに「これは誰のために、どのように語られてきたのか?」という問いが浮かびました。

その問いは、単なる博物館史を越えて、「知の公共性(Öffentlichkeit)」という私の研究テーマにもつながっていきました。

ひらかれた博物館

授業では、展示室を巡りながらSplitter先生が「Museen dienen der Gesellschaft und ihrer Entwicklung(博物館は社会とその発展に奉仕する)」というICOM定義を引用していました。

その言葉を思い出しながら、私は“博物館とは誰のための場所なのか”という問いを自分なりに考えていました。

触れる展示

とくに印象に残っているのは、Hessisches Landesmuseum Kasselの常設展示。

展示室1.1〜1.3は、ユーモアのある解説パネル(「So ein Pech!(なんてこった!)」など)や、手に取れる石器レプリカ、イラストや模型など、五感を意識した構成になっていました。

訪れたとき、そこに子どもの姿はありませんでした。

けれど、静かな展示空間の中に、「触れる」「考える」ための余白 が確かにありました。

無音のガラスケースの向こうで、時間が静かに重なっていく感覚。

その“静けさの中の体験”が、私の中に長く残っています。

途中で止まっても、学びは終わらない【Hausarbeitで“続ける”学び】

私は残念ながら途中で産休に入り 、授業を最後まで受けることができませんでした。

それでも、課題レポート(Hausarbeit)を書くことで、この「途中の学び」を自分の言葉で結びたかった。

テーマは:「Das Hessische Landesmuseum in Kassel — Eine Analyse der Ausstellungsräume 1.1 bis 1.3」。

展示構成・情報設計・バリアフリーを、DMB(ドイツ博物館協会)の『Leitfaden zur Dauerausstellung』(2011) と、ICOM 2024年の新定義 を基に分析。

「博物館はどのように“社会にひらかれて”いるのか」を検証しました。

「Gut, aber noch nicht sehr gut.」という励まし

評価は1.7(12点)=“Gut”。

そして面談の最後に、Splitter先生が穏やかに言いました。

„Es ist gut – besser als gut, aber noch nicht sehr gut.“

完璧ではないけれど、確かな歩み。

「未完」であることを恐れず、思考を続けることこそ学びなのだと、その言葉が静かに背中を押してくれました。

そして、このリベンジを勝手に翌年2025年のSplitter先生のゼミで実行しようとしたのでした(笑)

“未完の学び”として残った問い

前期の「Was macht Ihr da? 」で感じた“現場のまなざし”と、

その両方を経て、私の中に残ったのは、「学びはどこで終わるのか?」 という問いでした。

授業を最後まで受けられなかった悔しさも、Hausarbeitでひとり考え続けた時間も、すべて“途中で止まったまま”のようでいて、実は私の中でまだ動き続けている気がします。

学びは、完成ではなく関係のなかにある。

展示を通して感じた“対話の余白”のように、考えることそのものが、ひとつの営みなのかもしれません。

最後まで読んでくれてありがとダンケ!

あさひなペコ